摘要:虚拟货币交易双方根据交易规则,无法知晓对方的身份信息,而行为人也并未赋予审核对方资金来源合法性的义务。在这起团队办理的案件中,当事人向朋友处购买的USDT,交易价格完全参照市场价格,仅因为系多次合作的朋友关系而按照交易当天的市价让利1%,并未明显异于市场价格。...

作者:倪晶华律师、金融犯罪辩护律师、广强律师事务所非法融资犯罪辩护研究所秘书长、广州律师协会第十届互联网金融业务专业委员会委员

曾杰律师、金融犯罪辩护律师、广强律师事务所高级合伙人、非法集资案件辩护研究中心主任

主办律师:广强律师事务所非法融资犯罪辩护与研究所、倪晶华律师、曾杰律师

案件类型:虚拟货币刑事案件类型:虚拟货币刑事案件类型

案件阶段:侦查阶段,当事人被检察院逮捕时,律师团介入。

辩护策略:无罪不起诉

辩护目标:争取保险(成功) 最后不起诉(下一个目标)

简介:不能根据侵权人使用非银行账户收款,直接推定行为人主观上知道是黑钱,需要结合其他方面进一步讨论。相反,它属于事实识别错误

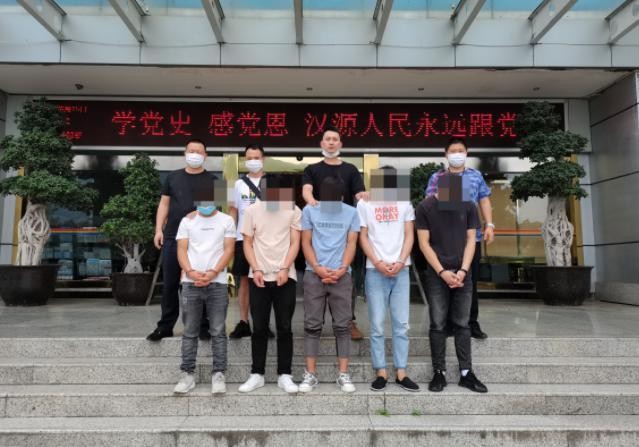

正文:近日,广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究所团队办理的虚拟货币承兑人“搬砖”涉嫌诈骗、掩盖、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动等案件,成功通过逮捕后羁押必要性审查为当事人取得保证决定。

在这类案件中,关键是要从确认侵权人没有明知或者应当明知的主观故意入手,才能取得更好的辩护效果。关于这个问题,我们重点通过以下几个方面与检察官进行详细的沟通。

1.虚拟货币交易双方是否知道对方的身份信息,侵权人是否有责任审批对方资金来源的合法性。

虚拟货币交易双方不能根据交易方式了解对方的身份信息,侵权人也不承担审批对方资金来源合法性的责任。那么,侵权人就不具备知道或者应当知道对方资金来源可能违法的现实可能。不能推断行为人有明知或者应当明知的主观故意。

目前,许多虚拟货币交易往往通过火币网络、比特儿等虚拟货币交易平台进行,这些交易平台的交易方式类似于叫车软件订单匹配模式,属于后续匹配,买卖双方在交易过程中不知道对方的身份信息。

换句话说,在正常情况下,当买方通过虚拟货币交易平台进行订单交易时,卖方选择买方点击销售。对于卖方来说,在点击销售之前,他们只看到了买方的昵称。只有当他们点击卖方销售时,他们才能显示买方的真实姓名。买方将通过卖方提前上传的收款码支付,并点击确认付款。卖方核对信息后,点击确认货币以促进交易。

根据交易方式,要求买方的付款账户与买方在交易平台上注册的真实姓名一致,或要求卖方通过核对注册码核对客户身份。在实际操作中,卖方通常只检查付款金额,然后确定货币。

从这种交易方式可以看出,买卖双方不能提前知道对方的身份信息,也不能通过搜索找到对方进行有针对性的交易。这意味着,即使买卖双方经营不规范,卖方也不可能知道或应该知道买方的资金来源是否合法。

至于卖方是否有责任审批对方资金来源的合法性,很明显,在不知道对方信息的情况下,将审查责任强加给卖方,难免会给卖方带来困难。真正有审批义务的应该是虚拟货币交易平台。

2.侵权人从事“搬砖”业务从他人处购买的USDT,来源是否合法。

在团队处理的虚拟货币“搬砖”刑事案件中,当事人从朋友处购买USDT,朋友的USDT系统通过“挖掘”获得ETH,并通过火币网络等虚拟货币交易平台获得收入。“挖矿”本身并不违法,“挖矿”所得的虚拟货币,来源合法。为了更好地实现,将“挖掘”获得的虚拟货币兑换成USDT也不违法。

当然,在“搬砖”业务中,大多数“搬砖”虚拟货币的“直接前手”可能不是“挖掘”。此时,虚拟货币的来源是否合法,需要进一步取决于交易价格。

3.虚拟货币交易价格是否明显异于市场价格,或是否收取明显高于市场的手续费。

对于虚拟货币交易价格是否异常,我们可以看到两个问题:一是卖方虚拟货币的来源是否合法;二是买方资金来源是否合法。

《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》第十一条明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收入,以下方式之一是转账、套现、取现,符合刑法第三百一十二条第一款规定的,以掩盖、隐瞒犯罪所得、犯罪所得罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。(2)以明显不同于市场的价格,通过电子商务平台预付卡、虚拟货币、电话充值卡、游戏点卡、游戏设备转换财产、套现;(3)协助转换或转让财产,收取明显高于市场的费用 “手续费”。

在团队办理的案件中,当事人向朋友购买的USDT交易价格完全参照市场价格。仅因为朋友关系的系数,按照交易当天的市场价格让价1%,并没有明显异于市场价格。同时,当事人销售USDT时,所有交易行为都是在交易平台上进行的,从未转移到线下,也没有明显异于市场价格交易。

4.侵权人使用朋友账户进行交易、收款的行为,能否认定侵权人有明知或者应当明知的主观故意。

“在交易过程中,W多次使用另一个人的Q账户进行交易。他这样交易的原因是什么?这是否意味着他可能知道入账资金有问题?”

当我们与检察官面对面沟通时,检察官关注这个问题,当事人的行为似乎很普通,但非常致命,虽然我们解决前三个问题,可以阻止当事人的“知识”,但这种行为,检察官认为,可以确定,当事人可能出现“应该知道”。

《关于处理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(2)》也进一步明确,多次使用或使用多个非本人身份证明、网络支付界面等,帮助他人转账、现金、现金,侵权人的主观方面可以认定为明知。

针对检察官的问题,我们立即提出了进一步的无罪辩护意见:

首先,双方没有使用多个非身份银行账户交易,只是与Q储蓄卡交换,Q是其合作伙伴,是“砖”行业人员,所以使用Q账户收集不能确定W主观犯罪意图,即知道他人犯罪。

其次,他们交换银行卡使用的原因是“搬砖”会使银行账户交易频繁,容易冻结卡,银行冻结卡通常不同,最初冻结卡只是简单的银行短暂冻结,即使双方冻结卡,原因不是因为收到黑钱,只是因为交易频繁,因此,对于使用他人银行卡的原因,可以得到合理的解释,属于“有证据证明确实不清楚”的情况。如果仅仅因为W和Q相互使用对方的账户交易而确定两人的主观知识,过于严格,应结合前三点充分考虑。

经与检察官多次沟通,与办案检察官达成协议,最终对当事人变更羁押措施提出建议,当事人随后成功被取保。

取保并不意味着后续可以“无忧无虑”,后续仍有起诉的风险。由于典型的无罪空间,广强非法融资辩护团队将继续努力不起诉。